医学部受験のための科学的根拠に基づいた効果的学習法

※こちらはリサーチ報告ページです。要約ページはこちらから

科学的根拠に基づいた効果的学習法と入試傾向の完全ガイド

1. 医学部入試問題の傾向分類と対策一覧表(国公立 vs 私立)

| 項目 | 国公立医学部 | 私立医学部 |

|---|---|---|

| 入試形態 | 共通テスト+二次試験(大学個別試験)。共通テストでは5教科7科目など全分野を受験し、二次では英語・数学・理科(2科目)中心。一部の大学では国語も課す場合あり。面接試験はほぼ必須、小論文は後期日程など一部で課される。 | 大学ごとの個別試験。英語・数学・理科2科目が重視され、多くの大学で国語や地歴公民は不要。小論文と面接を課す大学が非常に多く、一次・二次試験両方で小論文課題が出るケースもある。 |

| 出題傾向・難易度 | 標準的~やや難な問題が中心。幅広い基礎力・読解力が問われる。ただし旧帝大など難関校ではさらに難度が上がる傾向。共通テストと同じ問題を他学部受験生も解くため、基本的な問題で満点近く取ることが必要(差は1~2点の争い)。単科医科大(医科歯科、防衛医大など)は数学・理科が非常に難しく私立医学部並みとの指摘も。 | 大学ごとに独自色が強い。例:物理の難問で知られる大学や、医学的専門英語を問う大学など様々。問題数も多く時間との戦いになる傾向(スピード重視)。各大学の出題パターンに沿った対策が合格のカギ。科目数は少ない分、一問の合否への重みが大きく、高得点勝負になりやすい。 |

| 配点と科目バランス | 共通テスト(900点満点相当)+二次試験(大学により配点異なる)。理数英が重要だが、共通テストの国語・社会もおろそかにできない。総合力で高得点を取れるバランス型学力が求められる。 | 英語・数学・理科(物理・化学・生物から2科目)の配点が大半を占める。科目を絞って集中対策しやすい反面、各科目で高い正答率が要求される。大学によって英語重視・数学重視など配点傾向が異なるため志望校ごとの情報収集が重要。 |

| 記述式 vs マーク式 | 二次試験では記述式が中心。答案構成力や論理展開も評価される。思考過程や証明を書く問題もあり、表現力も必要。共通テスト部分はマーク式。 | 多くはマーク式または短答式が中心で、迅速な処理力が求められる。ただし大学によっては記述問題や論述も出ることがある。小論文試験は別枠で記述式。過去問分析で出題形式を把握し、適切な練習を積むことが必要。 |

| 面接・小論文 | 面接:人間性・適性を見る試験で全大学ほぼ必須。医療への志望動機や倫理観を問われる。小論文:課す大学は限られる(後期日程や地域枠など)。対策として時事問題や医療倫理について自分の意見を論理的に書く練習が有効。 | 面接:ほぼ全ての私立医学部で実施。コミュニケーション能力や志望理由を重視。小論文:「全大学で課されると言っても過言でない」必須科目。医療問題や科学的テーマなど各校で特徴あるテーマが出題される。日頃から文章表現力を養い、頻出テーマ(生命倫理、医療制度等)を整理しておくこと。 |

攻略ポイント: 国公立医学部は共通テストの高得点確保と二次試験対策の両立が必須。【共通テストで失点しない基礎力】+【記述力・応用力】をバランス良く鍛える。一方、私立医学部は志望校ごとの傾向に特化した対策が重要。科目を絞れる利点を活かし、大学別の過去問演習を繰り返して出題パターンに慣れること。また小論文・面接対策も早めに着手し、医療への熱意や時事的関心をアピールできる準備をしておく。

2. 学力レベル別の効果的学習法と具体例

(1)基礎レベル:高校基礎の徹底習得

- 教科書レベルの完璧理解: まずは高校教科書や基本問題集を用いて全科目の基礎事項を理解します。公式や定理、生物の基本用語などは暗記に頼りすぎず、なぜそうなるかを理解して覚えることが重要(精緻化リハーサル)。例えば数学公式は導出過程を追い、物理法則は簡単な実験例でイメージすると定着しやすい。

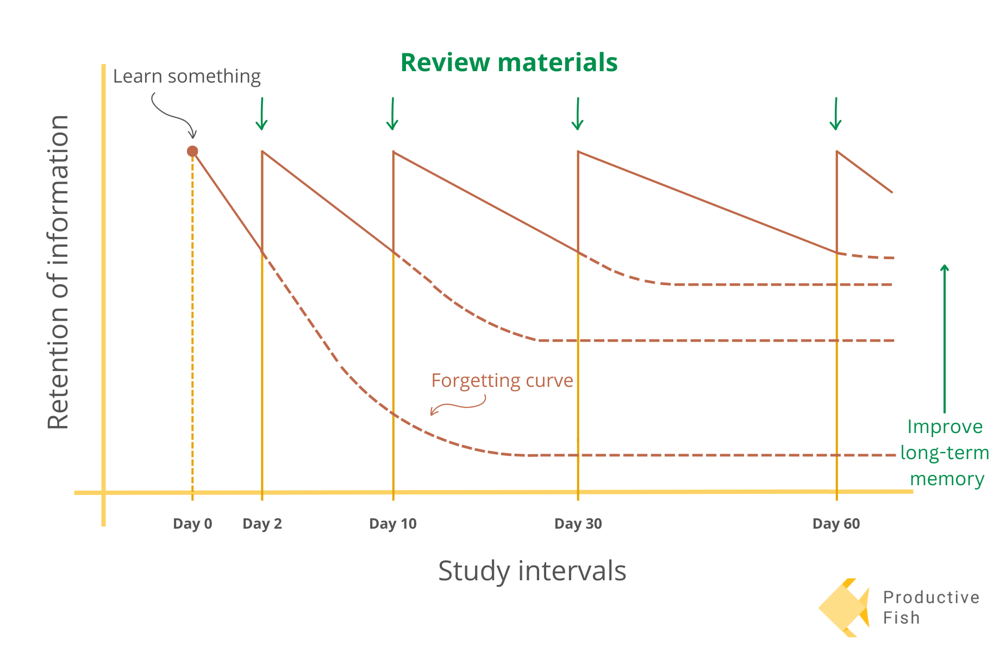

- 分散学習で記憶定着: 詰め込みよりも間隔を空けて復習する方が長期記憶に残りやすいことが科学的に証明されています。学んだ内容は翌日・週末・数週間後と繰り返し復習しましょう。研究では、分散学習グループは集中学習よりテスト得点が30%以上高かったとの結果もあります。復習スケジュールを立て、忘れかけた頃に再学習することで忘却曲線をリセットします。

- アクティブリコールの活用: ただ読むだけでなく、自分で問題を解く・思い出す練習を取り入れます。例えば重要用語は隠して思い出す、章末問題にチャレンジするなど。能動的想起(アクティブリコール)は再読より記憶定着が高いとされ、ある研究ではテキストを4回読んだ場合より想起練習した方がテスト成績が約20ポイント高かった。基礎用語カードや一問一答を活用し、自分にクイズを出す形式で覚えましょう。

(2)応用レベル:典型問題演習とパターン認識

- 頻出問題の演習: 基礎が固まったら、各科目の頻出問題・典型題を集中的に解きます。パターン認識を鍛えることで、新問にも応用できる引き出しが増えます。例えば物理の力学や数学の微積はパターン演習で解法の型を身につけると効果的です。理解→演習→類題演習のサイクルで、見たことがない問題でも「このパターンに近い」と類推できるようになります。

- 解法の整理: 問題集を解く際、間違えた問題には印を付け、解説を読んでなぜ誤答したかを分析します。ノートに自分なりの解法プロセスを書く「自己説明」は理解を深めるのに有効です。間違えた問題は二度と間違えないよう復習ノートにまとめ、定期的に見直しましょう(合格者は「一度やった問題は二度と間違えない」姿勢で復習していました)。

- インターリーブ学習(交互学習): 一つの分野を続けて解くのではなく、異なる科目や分野の問題を交互に解く方法です。例えば数学→化学→数学→化学のように科目を切り替えると、切り替え時に頭をリセットする必要があり認知負荷は上がりますが、その分長期的な定着が向上します。研究でも、類題をまとめて解くより混ぜて解いた方が24時間後のテスト成績が大幅に向上し(インターリーブ群77% vs ブロック群38%)、1か月後でも成績差が約2倍に開いたとの報告があります。複数科目をローテーションする学習計画を組み、飽き防止と理解深化を図ります。

(3)受験レベル:過去問・模試活用と試験力仕上げ

- 過去問演習と傾向分析: 志望校や共通テストの過去問にできるだけ早く触れ、出題傾向を把握します。過去問演習は実戦力養成に必須で、5~10年分は分析しましょう。京都医塾の指導でも「過去問分析から出題傾向を徹底研究し、逆算して必要な学習項目を洗い出す」アプローチが効果的とされています。過去問から逆引きして弱点分野を見つけ、基礎に戻って補強するPDCAサイクルを回します。

- 模試の活用: 定期的に模試を受けて現在の実力を測定し、学習法の見直しに役立てます。「自分の勉強法で伸びているか」を確認する客観指標として模試結果を分析し、科目ごとの課題を洗い出します。ただし模試受験自体が目的化しないよう注意し、本番想定の時間配分練習やメンタル慣れの場として活用します。成績表から弱点分野を把握し、次の勉強計画に反映させましょう。

- 本番シミュレーション: 試験直前期には、時間を計って本番同様の環境で問題演習を行います。過去問を実際の試験時間どおりに解く訓練を積み、解く順番や見直し時間の配分を体に染み込ませます。プレッシャー下で実力を発揮するには場慣れが大切です。緊張する場合は模試や予備校の公開試験を積極的に受け、「この緊張感を味わっておく」ことで本番のメンタル安定につなげます。

- メタ認知的学習計画: 合格者は自分を客観視し、戦略的に勉強計画を調整しています。模試結果や日々の手応えを踏まえて、「この科目にもっと時間を振ろう」「この参考書は合っていないかも」と計画を柔軟に修正しましょう。メタ認知(自分の理解度を自己評価し学習法を調整する力)は学習効率を高めるうえで重要で、研究でもメタ認知スキル指導は学習成果を向上させるとされています。自作チェックリストで進捗管理したり、勉強日記で daily の反省を書くのも有効です。

実践例: 偏差値40台から京都府立医大に合格したある先輩は、浪人時代に「過去の自分より1分でも多く勉強する」ことを徹底しつつ、毎日勉強時間をアプリで記録していました。さらに「一度解いた問題は二度と間違えない」よう復習ノートを作り、ミスした問題は解法を完璧に理解するまで何度も解き直したそうです。加えて夏以降は無駄な模試は受けず、自習時間を優先する戦略に切り替えた結果、学力を飛躍的に伸ばしています。このように自分に最適なやり方を模索し、勉強法自体を改善していく姿勢が合格への近道になります。

3. 科学的根拠に基づく最強の学習法リスト【研究論文の裏付けあり】

- 分散学習(スペーシング効果): 学習セッションを時間的に分散させる手法。記憶心理学の古典的発見であり、1880年代エビングハウスの研究以来、一貫して有効性が示されています。例えば単語100個を覚えるのに1日で5回繰り返すより、5日間に分けて1回ずつ繰り返す方が長期間覚えられる、という現象です。科学的根拠: 実験では集中学習より分散学習のほうがテスト成績が30%以上向上し、教育現場の大規模研究(2023年)でも分散学習クラスのテスト得点が平均25%高かったと報告されています。分散学習は記憶の想起を繰り返すことで記憶痕跡を強化し、脳内の再活性化を促すと考えられています。

- アクティブリコール(想起練習): 「思い出すテストを自分に課す」学習法。インプット(読む・聞く)だけでなく、アウトプット(書く・話す・解く)によって記憶を検索し想起する行為そのものが学習効果を高めます。科学的根拠: 2011年の有名な研究で、教科書の内容を繰り返し読んだグループより、自分で思い出しテストしたグループのほうが最終テストで20ポイント以上高得点だったとの結果が報告されています。このテスト効果(Retrieval Practice効果)は記憶を長期定着させ忘却速度を緩やかにすることが明らかになっています。具体的には、問題集を解く、単語カードで隠して答える、白紙に図を書いて再現する、といった方法です。

- 精緻化リハーサル(エラボレーション): 単なる機械的暗記(維持リハーサル)ではなく、新情報を他の知識と関連付けて意味的に深く処理しながら繰り返す学習法です。例えば語呂合わせやイメージ連想、あるいは自分の言葉で説明し直す方法が該当します。科学的根拠: 認知心理学によれば、精緻化リハーサルは情報を長期記憶に移転しやすくし、認知負荷は高いがその分記憶保持が向上することが示されています。単語暗記では例文を作ったり、歴史年号では関連する出来事を一緒に覚えるなど、意味付けすることで記憶のフックを増やします。

- インタリービング学習(科目・テーマの交差学習): 類似した問題や科目を混ぜて学習する戦略です。数学で異なる単元の問題をランダムに解く、あるいは科目ごとに日替わりで勉強する方法がこれに当たります。科学的根拠: インターリーブ(交差)練習はブロック(分野集中)練習に比べ、テスト成績を大幅に改善することが実証されています。とくに問題を混ぜて解いた群は、翌日のテストで正答率77%と、ブロック学習群の38%を大きく上回ったとの研究結果があります。1か月後の追試でも前者74% vs 後者42%と約2倍の差が維持されました。これは混ぜて学ぶことで問題ごとに「解法を選ぶ判断力」が鍛えられるためと考えられています。実践上は、1日の中で複数科目を並行して勉強したり、問題集も章末ごとではなく全範囲からランダムにピックアップして演習する形で取り入れます。

- メタ認知的学習(自己省察と戦略調整): 自分の学習プロセスそのものを点検し、計画→実行→評価→改善を回す手法です。具体的には、学習後に「今日覚えたことを人に説明できるか?」と自問したり、模試結果を分析して勉強計画を修正したりすることが該当します。科学的根拠: メタ認知スキルの高い学生は学習成績が向上することが多くの研究で示されています。イギリスの教育基金(EEF)の報告では、授業にメタ認知ストラテジーを取り入れると学習効果が+7か月分に相当する伸びを示すとまとめられています。自分で目標設定し進捗を監視する習慣を持つことで、弱点の放置や非効率な勉強を避け、限られた時間で成果を最大化できます。

- ピアラーニング(協働学習・教育): 同じ目標を持つ仲間と教え合ったり問題を議論する学習法です。友人に難解な問題の解き方を説明したり、グループで質問し合うことで理解が深まります。科学的根拠: ピアインストラクション(学生同士の教え合い)はハーバード大学のMazur教授の研究で有効性が示され、一斉講義より正答率が向上することが報告されています。人に教えるには自分が深く理解していないとできないため、教える過程で知識が整理され記憶にも残りやすくなります。また他者の視点からの質問で盲点に気づく効果もあります。医学部受験生同士で問題を出し合ったり、疑問点を共有して解決することで互いに高め合うことができます。

学習効果を高める科学的手法の図解

図:エビングハウスの忘却曲線と分散学習の効果。何もしなければ記憶は指数関数的に低下する(茶色破線)が、適切な復習タイミングを取ることで長期記憶への定着率(茶色実線の最終水平ライン)を高めることができる。「Day0」に学習後、間隔をあけて復習するごとに忘却曲線がリセットされ、少ない総学習時間で効率的に暗記できる。

4. 学習を支える生活習慣ガイド(運動・睡眠・食事・メンタル管理)

運動

適度な運動習慣は脳機能を高め、学習効率をサポートします。有酸素運動(ジョギング、サイクリングなど)を週数回行うことで海馬が刺激され記憶力が向上するとの研究があります。実際、学習の4時間後に20分の有酸素運動をしたグループは記憶テストの成績が向上したとの報告もあり、運動が記憶固定(コンソリデーション)を助けると考えられます。また運動前後のタイミングも活用できます。あるレビュー研究では、学習前の適度な運動が注意力を高め学習成績を向上させると結論付けています。たとえば朝の散歩で脳を目覚めさせてから勉強を始めると集中しやすくなります。加えて運動はストレスホルモンを減らし気分を安定させる効果もあります。長時間の勉強で疲れたら軽いストレッチやスクワットをして血行を促進すると、休憩後の頭の冴え方が違ってきます。

睡眠

質の高い睡眠は記憶の定着に不可欠です。睡眠中、とくに深いノンレム睡眠時に脳内で日中学んだ記憶の再再生(リプレイ)が起こり、情報が海馬から大脳皮質に長期保存されることが分かっています。実験でも、学習直後に睡眠を挟んだグループは覚醒状態を続けたグループより20~40%記憶成績が向上したという結果が報告されています。「寝る前に単語帳を見ると翌朝よく覚えている」という経験は科学的にも裏付けられています。また最適な睡眠時間は個人差がありますが、7~8時間程度は確保したいところです。医学部受験生は睡眠を削りがちですが、慢性的な睡眠不足は認知機能を著しく低下させます。どうしても時間が取れない場合でも昼食後に20分ほどのパワーナップ(仮眠)を取ると良いでしょう。短い昼寝でも脳のワーキングメモリをリセットし、午後の学習効率を改善する効果があります。眠気が強い状態で無理に詰め込むより、思い切って仮眠・就寝して睡眠から得られる記憶ブースト効果を活用する方が最終的な得点力向上につながります。

食事

脳のパフォーマンスを最大化するには栄養バランスの良い食事が基本です。中でもブドウ糖は脳のエネルギー源であり、試験直前には脳にエネルギーを供給する適度な糖分が役立ちます(チョコレートやバナナなどは手軽な補給源)。ただし血糖値の急上昇・下降はかえって集中力を乱すため、GI値の高すぎる菓子やジュースの過剰摂取は避けましょう。タンパク質やオメガ3脂肪酸もしっかり摂取すると良いです。オメガ3(青魚に多いDHA/EPAなど)は脳細胞の膜成分で、摂取量が多い人は認知機能が良好との研究が報告されています。日々の食事で魚やナッツを適度に取り入れると記憶力維持に寄与するでしょう。またカフェインは賢く使えば集中力アップに有効なツールです。コーヒーや緑茶のカフェインは覚醒作用があり、200mg程度(コーヒー約1~2杯)で長期記憶を強化する効果が見られたとの研究もあります。ただし夕方以降の摂取は睡眠を妨げ学習効率を下げるリスクがあるため、摂取は昼までor試験本番前に限定し、夜はデカフェや白湯でリラックスするほうが得策です。ビタミン・ミネラル面では、ビタミンB群(エネルギー代謝に必要)や鉄分(脳への酸素供給に必要)が不足しないよう、野菜や肉・魚もバランスよく摂ることが大切です。極端な食事制限やジャンクフード中心の食生活は避け、**「脳を鍛えるも食事から」**という意識で栄養管理しましょう。

メンタル管理

長期間の受験勉強ではストレスマネジメントが不可欠です。過度の不安やストレスは注意力散漫や睡眠障害を引き起こし学習効果を下げてしまいます。そこで瞑想(マインドフルネス)や呼吸法を習慣に取り入れてみましょう。例えば1日10分の腹式呼吸やマインドフルネス瞑想を続けると、不安感が和らぎ集中力が増すとの研究結果があります。実際、8週間のマインドフルネス訓練を受けた大学生はストレス反応が有意に減少し、成績が向上した例も報告されています。瞑想は難しく感じるかもしれませんが、シンプルなもので構いません。目を閉じてゆっくり呼吸し、自分の呼吸に意識を向けるだけでも自律神経が整いリラックスできます。また適度なリフレッシュも重要です。ずっと勉強漬けではなく、週に半日程度は好きな趣味や友人との会話に時間を使いましょう。笑ったり歌ったりすることもストレス発散に効果があります。モチベーション維持には小さな目標設定とご褒美も有効です。「今週英単語300語覚えたら日曜夜に好きな映画を観る」など、自分にインセンティブを与えると日々の励みになります。受験期は心身の調子が成績に直結します。運動・睡眠・食事・メンタルのセルフケアを習慣化し、ベストなコンディションで勉強と本番に臨めるようにしましょう。

5. 時間帯別・最適な学習内容と生理学的根拠

朝(起床後~午前中)

脳が睡眠でリフレッシュされ最も冴えている時間帯です(特に朝型の人にとって)。記憶の容量がリセットされ、新情報のインプット効率が高いことが研究で示されています。実験でも夜に十分寝た被験者は、朝一番の学習で高い定着率を示しました。したがって朝は新しい内容の学習や暗記に最適です。英単語・歴史年号の暗記、難しい参考書の読み込みなど頭をフル回転させるタスクを入れましょう。特に朝起きてすぐの2~3時間はワーキングメモリの容量が大きく、問題解決能力も高い傾向があります。一方、朝はまだ体温が上がりきっておらず体が寝ぼけている場合もあるので、軽いストレッチやコップ一杯の水で体を目覚めさせると良いでしょう。朝型タイプの人はこの時間帯に難関分野を攻略し、質の高い学習時間を確保します。

昼(正午~夕方)

個人差はありますが、多くの人は昼食後に一時的な眠気や作業能率の低下を感じます(いわゆる午後のスランプ)。これは消化による副交感神経優位やサーカディアンリズムの影響によります。13時~15時頃は記憶の定着率や注意力が朝より落ちやすい時間帯です。したがって昼食直後は無理に新しい暗記を詰め込むより、復習や演習問題といったアウトプット系の作業に充てるのがおすすめです。身体を動かしながら覚える(音読しながら歩く等)など工夫すると眠気を払えます。またどうしても集中できないときは思い切って15~20分仮眠を取ると、その後の認知機能が回復します。午後後半(16時前後)になると再び集中力が上がってくる人も多いです。この時間帯には応用問題演習や過去問模試など実戦練習を入れると効果的です。実際の入試も昼以降に行われることが多いため、午後に頭が働くよう訓練しておくことも大切です。

夜(夕方~就寝前)

学習内容の総仕上げと復習に適した時間帯です。脳は一日の情報を整理し始める時間でもあり、このときに軽くその日学んだことを振り返ると効果的です。ポイントは、就寝前に記憶を呼び起こすこと。寝る前に復習した情報は睡眠中に定着しやすいことがわかっています(俗に「寝る前5分暗記」が有効と言われるのは理にかなっています)。研究でも、就寝前に覚えたものは記憶保持率が高いとの結果があります。したがって夜はその日に学んだ内容のまとめノートを読み返す、要点を音読する、あるいは問題集の間違えた問題を再度解くなどリキャップ(おさらい)学習に時間を使いましょう。また夜は創造性が高まる人もいます。特に夜型の人は夜に集中力のピークが来る場合もあり、難問にじっくり取り組むのを夜に回したほうがはかどるケースもあります。一方で、深夜の無理な勉強は睡眠不足を招き逆効果になりえます。質の高い睡眠も学習の一部と考え、遅くとも日付が変わる前には切り上げて寝るよう心がけましょう(夜型でも睡眠時間をしっかり確保すれば昼のパフォーマンスは維持できます)。

個人のクロノタイプに応じた調整

人には朝型・夜型のクロノタイプがあり、最適な学習時間帯は個人によって異なります。朝型の人(早寝早起き傾向)は午前中に知的作業を集中させ、夜は早めに休むサイクルが適しています。夜型の人(深夜型傾向)は夜に集中力を発揮しやすいので、無理に朝4時起きを目指すよりも夜の時間を有効活用しつつ、生活リズムが大崩れしない範囲で調整すると良いでしょう。ただし入試本番は朝~昼に行われるため、極端な夜型生活は本番パフォーマンスに不利です。夜型の受験生でも試験1ヶ月前くらいからは就寝・起床リズムを本番に合わせてシフトすることをお勧めします。

以上のように、人間の認知機能と時間帯には密接な関係があります。朝はインプット、昼は演習、夜は復習といったリズムを意識しつつ、自分の集中しやすい時間帯を見極めて計画を最適化しましょう。これらの習慣と学習法を科学的根拠に基づいて取り入れることで、医学部合格に向けた学力を効率良く伸ばすことができるはずです。

補足:医学部受験データ

医学部は他学部に比べ現役合格が少なく、合格者の6~7割が浪人生という統計があります。競争率も高く、平均合格率はおよそ10%前後(共通テスト~二次まで含めた総合)と狭き門です。しかし裏を返せば、多くの先輩たちが浪人を経て合格を勝ち取っているということでもあります。今回紹介した学習法・生活習慣を実践した先輩方の体験談やデータを参考に、自分なりの最適な勉強サイクルを築いてください。科学的エビデンスと先人の知恵を味方につけて、合格への道を切り開きましょう!